জীবজগতে বংশগতি এবং বিবর্তন দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, যা জীবনের বৈচিত্র্য এবং ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে। এই দুটি বিষয় একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। বংশগতি জীবের বৈশিষ্ট্যগুলো এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরের প্রক্রিয়াকে বোঝায়, আর বিবর্তন এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়ে নতুন প্রজাতির উৎপত্তির প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

জীবের বংশগতি ও বিবর্তন এবং জেনেটিক ডিসঅর্ডার

জীবের বংশগতি

বংশগতি হলো সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এটি জীবের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে এবং প্রজাতির বৈশিষ্ট্যগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত করে।

বংশগতির সংজ্ঞা

বংশগতি (Heredity) হলো জীববিজ্ঞানের সেই শাখা যা জীবের বৈশিষ্ট্যগুলো এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং এর সাথে জড়িত জিনগত উপাদানগুলো নিয়ে আলোচনা করে। সহজ কথায়, এটি হলো পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার প্রক্রিয়া।

বংশগতির প্রকারভেদ

বংশগতিকে মূলত দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়:

- শারীরিক বংশগতি (Somatic Heredity): এটি দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলোর উত্তরাধিকারকে বোঝায়, যেমন – উচ্চতা, গায়ের রঙ, চুলের রঙ ইত্যাদি।

- মানসিক বংশগতি (Mental Heredity): এটি মানসিক বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতাগুলোর উত্তরাধিকারকে বোঝায়, যেমন – বুদ্ধিমত্তা, আচরণগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি।

জিন কি

জিন (Gene) হলো বংশগতির মৌলিক একক। এটি DNA-এর একটি নির্দিষ্ট অংশ যা একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরির জন্য নির্দেশাবলী বহন করে। এই প্রোটিনগুলো জীবের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, চোখের রঙের জন্য দায়ী জিন আপনার চোখের রঙ নির্ধারণ করে।

ক্রোমোজোম

ক্রোমোজোম (Chromosome) হলো কোষের নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে অবস্থিত সুতোর মতো কাঠামো যা জিন বহন করে। প্রতিটি ক্রোমোজোম DNA এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত। মানুষের কোষে সাধারণত ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে, যার মধ্যে ২২ জোড়া অটোজোম এবং ১ জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম (X ও Y)।

DNA ও RNA

DNA (Deoxyribonucleic Acid) এবং RNA (Ribonucleic Acid) হলো নিউক্লিক অ্যাসিড যা জীবের জেনেটিক তথ্য ধারণ করে।

DNA-এর গঠন

DNA একটি দ্বি-সূত্রক হেলিক্স কাঠামো। এটি ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করা, ফসফেট গ্রুপ এবং চারটি ক্ষার (অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন, থাইমিন) নিয়ে গঠিত। দুটি সূত্র পরস্পর পরিপূরক এবং হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা যুক্ত থাকে।

RNA-এর গঠন

RNA সাধারণত এক-সূত্রক হয়। এটি রাইবোজ শর্করা, ফসফেট গ্রুপ এবং চারটি ক্ষার (অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন, ইউরাসিল) নিয়ে গঠিত। RNA প্রোটিন সংশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জিনগত রোগ

জিনগত রোগ (Genetic Disorder) হলো সেইসব রোগ যা জিনের অস্বাভাবিকতা বা ক্রোমোজোমের ত্রুটির কারণে ঘটে। এই রোগগুলো বংশানুক্রমিকভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হতে পারে।

থ্যালাসেমিয়া

থ্যালাসেমিয়া (Thalassemia) একটি রক্ত সম্পর্কিত জিনগত রোগ। এই রোগে হিমোগ্লোবিন উৎপাদন ব্যাহত হয়, যার ফলে রক্তাল্পতা দেখা দেয়। এটি একটি অটোজোমাল রিসেসিভ রোগ, অর্থাৎ বাবা-মা উভয়ই বাহক হলে সন্তানের থ্যালাসেমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বর্ণান্ধতা

বর্ণান্ধতা (Color Blindness) হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে ব্যক্তি কিছু নির্দিষ্ট রঙ, বিশেষ করে লাল এবং সবুজ, সঠিকভাবে চিনতে পারে না। এটি একটি X-লিঙ্কড রিসেসিভ রোগ, যা পুরুষদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

হিমোফিলিয়া

হিমোফিলিয়া (Hemophilia) হলো একটি জিনগত রক্তপাতজনিত রোগ। এই রোগে রক্ত জমাট বাঁধার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু প্রোটিনের অভাব থাকে, যার ফলে সামান্য আঘাত বা কেটে গেলেও অতিরিক্ত রক্তপাত হতে পারে। এটিও একটি X-লিঙ্কড রিসেসিভ রোগ।

বংশগতির সূত্র

বংশগতির সূত্রগুলো গ্রেগর জোহান মেন্ডেল আবিষ্কার করেন, যাকে “বংশগতির জনক” বলা হয়।

মেন্ডেলের সূত্র

মেন্ডেল মটরশুঁটি গাছের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বংশগতির দুটি প্রধান সূত্র প্রদান করেন:

- পৃথকীকরণ সূত্র (Law of Segregation): এই সূত্র অনুযায়ী, একটি জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য দুটি অ্যালিল থাকে, যা গ্যামেট গঠনের সময় একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে যায়, যাতে প্রতিটি গ্যামেটে শুধুমাত্র একটি অ্যালিল থাকে।

- স্বাধীন বিন্যাস সূত্র (Law of Independent Assortment): এই সূত্র অনুযায়ী, দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী অ্যালিলগুলো গ্যামেট গঠনের সময় একে অপরের থেকে স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়।

সংকর জীব

সংকর জীব (Hybrid) হলো দুটি ভিন্ন প্রজাতির বা একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জীবের প্রজননের ফলে উৎপন্ন জীব। উদাহরণস্বরূপ, মটরশুঁটি গাছের লম্বা এবং বেঁটে জাতের মধ্যে প্রজনন ঘটালে সংকর লম্বা মটরশুঁটি গাছ উৎপন্ন হয়।

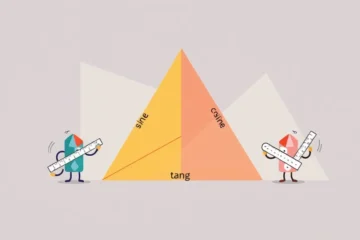

একসংকর জনন

একসংকর জনন (Monohybrid Cross) হলো এমন একটি প্রকরণ যেখানে শুধুমাত্র একটি বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার অধ্যয়ন করা হয়। যেমন, মেন্ডেল শুধুমাত্র মটরশুঁটি গাছের উচ্চতা (লম্বা বনাম বেঁটে) নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন।

দ্বিসংকর জনন

দ্বিসংকর জনন (Dihybrid Cross) হলো এমন একটি প্রকরণ যেখানে দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার একই সাথে অধ্যয়ন করা হয়। যেমন, মেন্ডেল মটরশুঁটি গাছের বীজের রঙ (হলুদ বনাম সবুজ) এবং বীজের আকৃতি (মসৃণ বনাম কুঁচকানো) নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন।

জৈব অভিব্যক্তি

জৈব অভিব্যক্তি বা বিবর্তন (Evolution) হলো সময়ের সাথে সাথে জীবের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন। এই পরিবর্তনগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ঘটে এবং এর ফলে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়।

জৈব অভিব্যক্তির সংজ্ঞা

জৈব অভিব্যক্তি (Organic Evolution) হলো সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জীবের জনসংখ্যায় জিনগত পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তনগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সঞ্চিত হয়, যার ফলস্বরূপ নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয় এবং পূর্ববর্তী প্রজাতিগুলো পরিবর্তিত হয়।

বিবর্তন

বিবর্তন হলো জীবের অভিযোজন এবং নতুন প্রজাতির সৃষ্টির একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। এটি জীবের মধ্যে বৈচিত্র্য তৈরি করে এবং তাদেরকে পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে।

ডারউইনের তত্ত্ব

চার্লস ডারউইনকে “বিবর্তনের জনক” বলা হয়। তিনি “অন দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস” (On the Origin of Species) নামক গ্রন্থে তার বিবর্তনবাদ তত্ত্ব তুলে ধরেন। ডারউইনের তত্ত্বের মূল বিষয়গুলো হলো:

- অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধি (Overproduction): প্রতিটি প্রজাতি তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করে।

- জীবন সংগ্রাম (Struggle for Existence): সীমিত সম্পদ এবং প্রতিকূল পরিবেশের কারণে জীবদের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিযোগিতা হয়।

- বৈচিত্র্য (Variation): একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে কিছু পার্থক্য বা বৈচিত্র্য থাকে।

- যোগ্যতমের জয় (Survival of the Fittest)/প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection): যে জীবগুলো পরিবেশের সাথে সবচেয়ে ভালোভাবে অভিযোজিত হয়, তারাই বেঁচে থাকে এবং প্রজনন করে।

- নতুন প্রজাতি সৃষ্টি (Origin of New Species): প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অভিযোজন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়।

প্রাকৃতিক নির্বাচন

প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) হলো বিবর্তনের প্রধান চালিকা শক্তি। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে পরিবেশের সাথে সবচেয়ে ভালোভাবে অভিযোজিত জীবগুলো বেঁচে থাকার এবং প্রজনন করার বেশি সুযোগ পায়, ফলে তাদের অনুকূল বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়।

অভিযোজন

অভিযোজন (Adaptation) হলো জীবের এমন বৈশিষ্ট্য যা তাকে নির্দিষ্ট পরিবেশে বেঁচে থাকতে এবং প্রজনন করতে সাহায্য করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো সময়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিকশিত হয়।

বিভিন্ন প্রকার অভিযোজন

অভিযোজন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে:

- গঠনগত অভিযোজন (Structural Adaptation): জীবের শারীরিক গঠনের পরিবর্তন, যেমন – পাখির ডানা ও ফাঁপা হাড় উড়ার জন্য, বা মরুভূমির উদ্ভিদের কাঁটাযুক্ত পাতা পানি সংরক্ষণের জন্য।

- কার্যগত অভিযোজন (Physiological Adaptation): জীবের অভ্যন্তরীণ কার্যকারিতার পরিবর্তন, যেমন – মরুভূমির প্রাণীদের কম প্রস্রাব উৎপাদন বা শীতনিদ্রা।

- আচরণগত অভিযোজন (Behavioral Adaptation): জীবের আচরণের পরিবর্তন, যেমন – পরিযায়ী পাখিদের স্থান পরিবর্তন বা শিকারীদের থেকে বাঁচতে ছদ্মবেশ ধারণ।

মানব বিবর্তন

মানব বিবর্তন (Human Evolution) হলো হোমো স্যাপিয়েন্স (Homo sapiens) প্রজাতির উৎপত্তি এবং বিকাশের প্রক্রিয়া। জীবাশ্ম এবং জেনেটিক প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, আধুনিক মানুষ প্রায় ৬ মিলিয়ন বছর আগে শিম্পাঞ্জিদের সাথে একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দ্বিপদ গমন, মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধি, এবং জটিল সংস্কৃতির বিকাশ অন্তর্ভুক্ত।

জীবাশ্ম

জীবাশ্ম (Fossil) হলো প্রাচীন জীবদেহের বা তাদের কার্যকলাপের পাথুরে বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক উপায়ে সংরক্ষিত অবশেষ। জীবাশ্ম বিবর্তনের অন্যতম শক্তিশালী প্রমাণ সরবরাহ করে।

জীবাশ্মের গুরুত্ব

জীবাশ্মের গুরুত্ব অপরিসীম:

- বিবর্তনের প্রমাণ: জীবাশ্ম বিভিন্ন প্রজাতি এবং তাদের বিবর্তনীয় সম্পর্ক সম্পর্কে ধারণা দেয়।

- প্রাচীন পরিবেশের ধারণা: জীবাশ্ম থেকে প্রাচীন জলবায়ু, ভূতাত্ত্বিক অবস্থা এবং বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

- ভূতাত্ত্বিক সময়কাল নির্ধারণ: জীবাশ্ম ব্যবহার করে শিলার বয়স এবং ভূতাত্ত্বিক সময়কাল নির্ধারণ করা যায়।

বিবর্তনের প্রমাণ

বিবর্তনের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের প্রমাণ রয়েছে:

অঙ্গসংস্থানগত প্রমাণ

অঙ্গসংস্থানগত প্রমাণ (Morphological Evidence) জীবের শারীরিক গঠন পরীক্ষা করে বিবর্তনের ধারণা দেয়।

- সমসংস্থ অঙ্গ (Homologous Organs): যেসব অঙ্গের উৎপত্তি ও গঠন একই রকম কিন্তু কাজ ভিন্ন, তাদের সমসংস্থ অঙ্গ বলে। যেমন – মানুষের হাত, পাখির ডানা, তিমির ফ্লিপার এবং ঘোড়ার অগ্রপদ – এদের সবার অভ্যন্তরীণ অস্থি কাঠামো একই রকম, যা একটি সাধারণ পূর্বপুরুষের ইঙ্গিত দেয়।

- সমবৃত্তীয় অঙ্গ (Analogous Organs): যেসব অঙ্গের কাজ একই রকম কিন্তু উৎপত্তি ও গঠন ভিন্ন, তাদের সমবৃত্তীয় অঙ্গ বলে। যেমন – পাখির ডানা এবং পতঙ্গের ডানা – উভয়ই উড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এদের গঠনগত পার্থক্য অনেক। এটি অভিসারী বিবর্তনের (convergent evolution) উদাহরণ।

- নিষ্ক্রিয় অঙ্গ (Vestigial Organs): যেসব অঙ্গ জীবের দেহে বিদ্যমান থাকলেও কোনো কার্যকারিতা নেই, তাদের নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলে। যেমন – মানুষের অ্যাপেন্ডিক্স, কক্সিড, বা আকল দাঁত। এই অঙ্গগুলো পূর্বপুরুষদের মধ্যে কার্যকর ছিল, কিন্তু বিবর্তনের ধারায় তাদের কার্যকারিতা কমে গেছে।

ভূ-তাত্ত্বিক প্রমাণ

ভূ-তাত্ত্বিক প্রমাণ (Geological Evidence) পৃথিবীর স্তর এবং শিলা পরীক্ষা করে বিবর্তনের সময়কাল এবং ঘটনা সম্পর্কে ধারণা দেয়। বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক স্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মগুলো জীবের ধারাবাহিক বিবর্তন নির্দেশ করে।

কোষতত্ত্ব

কোষতত্ত্ব (Cytology) হলো কোষের গঠন ও কার্যকারিতা অধ্যয়ন। সকল জীবের কোষের মৌলিক গঠন, রাসায়নিক উপাদান এবং বিভাজন প্রক্রিয়া প্রায় একই রকম, যা জীবের মধ্যে একটি সাধারণ পূর্বপুরুষের ইঙ্গিত দেয়।

ভ্রূণতত্ত্ব

ভ্রূণতত্ত্ব (Embryology) হলো ভ্রূণের বিকাশ অধ্যয়ন। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণ বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়, যা তাদের সাধারণ বিবর্তনীয় উৎস নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, মাছ, সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভ্রূণ প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় একই রকম দেখতে হয় এবং তাদের ফুলকা থলি ও লেজ থাকে।

আণবিক জীববিদ্যা

আণবিক জীববিদ্যা (Molecular Biology) DNA, RNA এবং প্রোটিনের গঠন ও কার্যকারিতা অধ্যয়ন করে। বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে DNA সিকোয়েন্স এবং প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড সিকোয়েন্সের সাদৃশ্য বিবর্তনের অন্যতম শক্তিশালী প্রমাণ। যত বেশি সাদৃশ্য, তত কাছাকাছি বিবর্তনীয় সম্পর্ক।

প্রজাতি

প্রজাতি (Species) হলো জীবের শ্রেণিবিন্যাসের মৌলিক একক। প্রজাতি বলতে এমন একদল জীবকে বোঝায় যারা নিজেদের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে উর্বর সন্তান উৎপাদন করতে সক্ষম।

নতুন প্রজাতি সৃষ্টি

নতুন প্রজাতি সৃষ্টি (Speciation) হলো বিবর্তনীয় প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়।

স্পেসিফিকেশন

স্পেসিফিকেশন (Speciation) হলো সেই প্রক্রিয়া যেখানে একটি পূর্ববর্তী প্রজাতি থেকে জিনগত বিচ্ছিন্নতার কারণে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। এটি সাধারণত ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, প্রজননগত বিচ্ছিন্নতা বা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটে।

জনসংখ্যার জিনগত পরিবর্তন

জনসংখ্যার জিনগত পরিবর্তন (Genetic Change in Population) হলো একটি জনসংখ্যার মধ্যে জিনের ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন। এটি বিবর্তনের মূল উপাদান।

জিন প্রবাহ

জিন প্রবাহ (Gene Flow) হলো একটি জনসংখ্যা থেকে অন্য জনসংখ্যায় জিনের স্থানান্তর। এটি দুটি ভিন্ন জনসংখ্যার মধ্যে জিনগত বৈচিত্র্য বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারে।

জিনগত বিচ্যুতি

জিনগত বিচ্যুতি (Genetic Drift) হলো একটি জনসংখ্যার মধ্যে জিনের ফ্রিকোয়েন্সিতে এলোমেলো পরিবর্তন, বিশেষ করে ছোট জনসংখ্যায়। এটি প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাড়াই ঘটতে পারে।

মিউটেশন

মিউটেশন (Mutation) হলো DNA সিকোয়েন্সে স্থায়ী পরিবর্তন। এটি জিনের নতুন অ্যালিল তৈরি করে এবং জিনগত বৈচিত্র্যের মূল উৎস। মিউটেশন উপকারী, ক্ষতিকর বা নিরপেক্ষ হতে পারে।

বংশগতি ও জৈব অভিব্যক্তির MCQ

- বংশগতির একক কোনটি?

ক) ক্রোমোজোম

খ) জিন

গ) DNA

ঘ) RNA

উত্তর: খ) জিন - ডারউইন কোন তত্ত্বের জনক?

ক) ল্যামার্কবাদ

খ) বংশগতিবাদ

গ) প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ

ঘ) মিউটেশনবাদ

উত্তর: গ) প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ - থ্যালাসেমিয়া কোন ধরনের রোগ?

ক) ভাইরাসঘটিত

খ) ব্যাকটেরিয়াঘটিত

গ) জিনগত

ঘ) পুষ্টিজনিত

উত্তর: গ) জিনগত - কোন অঙ্গটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গের উদাহরণ?

ক) ফুসফুস

খ) হৃদপিণ্ড

গ) অ্যাপেন্ডিক্স

ঘ) লিভার

উত্তর: গ) অ্যাপেন্ডিক্স - DNA-তে কোন ক্ষারটি থাকে না?

ক) অ্যাডেনিন

খ) গুয়ানিন

গ) থাইমিন

ঘ) ইউরাসিল

উত্তর: ঘ) ইউরাসিল

বংশগতি ও জৈব অভিব্যক্তির সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- বংশগতি কাকে বলে?

উত্তর: বংশগতি হলো সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জীবের বৈশিষ্ট্যগুলো এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। - জিনগত রোগ বলতে কী বোঝায়? দুটি উদাহরণ দাও।

উত্তর: জিনগত রোগ হলো সেইসব রোগ যা জিনের অস্বাভাবিকতা বা ক্রোমোজোমের ত্রুটির কারণে ঘটে। উদাহরণ: থ্যালাসেমিয়া, বর্ণান্ধতা। - প্রাকৃতিক নির্বাচন বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: প্রাকৃতিক নির্বাচন হলো বিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া যেখানে পরিবেশের সাথে সবচেয়ে ভালোভাবে অভিযোজিত জীবগুলো বেঁচে থাকার এবং প্রজনন করার বেশি সুযোগ পায়। - সমসংস্থ অঙ্গ ও সমবৃত্তীয় অঙ্গের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: সমসংস্থ অঙ্গের উৎপত্তি ও গঠন একই কিন্তু কাজ ভিন্ন (যেমন – মানুষের হাত ও পাখির ডানা), আর সমবৃত্তীয় অঙ্গের কাজ একই কিন্তু উৎপত্তি ও গঠন ভিন্ন (যেমন – পাখির ডানা ও পতঙ্গের ডানা)। - জীবাশ্মের দুটি গুরুত্ব উল্লেখ করো।

উত্তর: জীবাশ্ম বিবর্তনের প্রমাণ সরবরাহ করে এবং প্রাচীন পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা দেয়।

বংশগতি ও জৈব অভিব্যক্তির সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রশ্ন: রহিম সাহেব এবং তার স্ত্রী উভয়ই থ্যালাসেমিয়ার বাহক। তাদের একটি সন্তান থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে।

ক) জিনগত রোগ কাকে বলে?

খ) থ্যালাসেমিয়া কেন একটি জিনগত রোগ? ব্যাখ্যা করো।

গ) রহিম সাহেবের পরবর্তী সন্তানের থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? একটি চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখাও।

ঘ) এই ধরণের পরিস্থিতিতে জিনগত কাউন্সেলিং-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

ক) জিনগত রোগ কাকে বলে?

জিনগত রোগ হলো সেইসব রোগ যা জীবের জিন বা ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতার কারণে সৃষ্ট হয় এবং যা বংশানুক্রমিকভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হতে পারে।

খ) থ্যালাসেমিয়া কেন একটি জিনগত রোগ? ব্যাখ্যা করো।

থ্যালাসেমিয়া একটি জিনগত রোগ কারণ এটি হিমোগ্লোবিন তৈরির জন্য দায়ী জিনের ত্রুটির কারণে ঘটে। হিমোগ্লোবিন হলো রক্তের লোহিত কণিকায় অবস্থিত একটি প্রোটিন যা অক্সিজেন পরিবহনে সাহায্য করে। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের এই জিনের ত্রুটির কারণে পর্যাপ্ত হিমোগ্লোবিন তৈরি হয় না, ফলে রক্তাল্পতা দেখা দেয় এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত হয়। যেহেতু এই ত্রুটি জিনের মধ্যে থাকে এবং বংশানুক্রমিকভাবে সঞ্চারিত হয়, তাই থ্যালাসেমিয়াকে একটি জিনগত রোগ বলা হয়। এটি একটি অটোজোমাল রিসেসিভ রোগ, অর্থাৎ রোগের প্রকাশ পাওয়ার জন্য উভয় পিতা-মাতা থেকে ত্রুটিপূর্ণ জিন পেতে হয়।

গ) রহিম সাহেবের পরবর্তী সন্তানের থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? একটি চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখাও।

ধরি, থ্যালাসেমিয়ার স্বাভাবিক জিনকে ‘T’ এবং ত্রুটিপূর্ণ জিনকে ‘t’ দ্বারা প্রকাশ করা হলো। যেহেতু রহিম সাহেব এবং তার স্ত্রী উভয়ই থ্যালাসেমিয়ার বাহক, তাদের জিনোটাইপ হবে ‘Tt’।

| গ্যামেট | T | t |

|---|---|---|

| T | TT | Tt |

| t | Tt | tt |

চেকার বোর্ড অনুযায়ী, সম্ভাব্য জিনোটাইপগুলো হলো:

- TT (স্বাভাবিক): ২৫%

- Tt (বাহক): ৫০%

- tt (আক্রান্ত): ২৫%

সুতরাং, রহিম সাহেবের পরবর্তী সন্তানের থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ২৫%।

ঘ) এই ধরণের পরিস্থিতিতে জিনগত কাউন্সেলিং-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

জিনগত কাউন্সেলিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে জেনেটিক কাউন্সিলরগণ ব্যক্তি বা দম্পতিদের জিনগত রোগ এবং এর ঝুঁকি সম্পর্কে তথ্য, পরামর্শ এবং মানসিক সহায়তা প্রদান করেন। রহিম সাহেবের মতো পরিস্থিতিতে জিনগত কাউন্সেলিং-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

- রোগের কারণ ও উত্তরাধিকার ব্যাখ্যা: কাউন্সিলর দম্পতিকে থ্যালাসেমিয়ার জিনগত ভিত্তি, এটি কিভাবে বংশানুক্রমিকভাবে সঞ্চারিত হয় এবং তাদের সন্তানের আক্রান্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবেন।

- পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নির্ধারণ: দম্পতিকে পরবর্তী সন্তানের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাব্য ঝুঁকি (যেমন, ২৫%) সম্পর্কে অবহিত করা হবে, যা ভবিষ্যতে পরিবার পরিকল্পনায় সহায়ক হবে।

- পরীক্ষার বিকল্প: যদি দম্পতি আবার সন্তান ধারণের পরিকল্পনা করেন, তবে গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা (যেমন – অ্যামনিওসেন্টেসিস বা কোরিওনিক ভিলাস স্যাম্পলিং) এবং এর ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

- মানসিক সহায়তা: জিনগত রোগ একটি পরিবারের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। কাউন্সিলর এই পরিস্থিতিতে দম্পতিকে মানসিক সহায়তা প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত করবেন।

- ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: কাউন্সিলিং দম্পতিকে তাদের পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে, যেমন – সন্তান ধারণের বিকল্প পদ্ধতি (যেমন – প্রাক-প্রত্যা রোপণ জিনগত নির্ণয় – PGD) বা দত্তক গ্রহণ।

সংক্ষেপে, জিনগত কাউন্সেলিং দম্পতিকে থ্যালাসেমিয়ার মতো জিনগত রোগ সম্পর্কে জ্ঞান, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং মানসিক স্থিতিশীলতা অর্জনে সাহায্য করে, যা তাদের সচেতন ও দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করে।

বংশগতি ও জৈব অভিব্যক্তির নোট

- বংশগতি (Heredity): বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চালন।

- জিন (Gene): বংশগতির মৌলিক একক, DNA-এর অংশ।

- ক্রোমোজোম (Chromosome): জিন বহনকারী কোষের নিউক্লিয়াসের কাঠামো।

- DNA/RNA: জেনেটিক তথ্য ধারণকারী নিউক্লিক অ্যাসিড।

- মেন্ডেলের সূত্র: বংশগতির মৌলিক নীতি (পৃথকীকরণ ও স্বাধীন বিন্যাস)।

- জৈব অভিব্যক্তি/বিবর্তন (Evolution): সময়ের সাথে সাথে জীবের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন।

- ডারউইনবাদ (Darwinism): প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা বিবর্তন।

- অভিযোজন (Adaptation): পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য জীবের বৈশিষ্ট্য।

- জিনগত রোগ (Genetic Disorder): জিনের ত্রুটির কারণে সৃষ্ট রোগ (যেমন – থ্যালাসেমিয়া, বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া)।

- জীবশ্ম (Fossil): বিবর্তনের প্রমাণ।

- প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection): বিবর্তনের চালিকা শক্তি।

- স্পেসিফিকেশন (Speciation): নতুন প্রজাতির সৃষ্টি।

বংশগতি ও জৈব অভিব্যক্তির চিত্র

(এখানে বংশগতির চেকার বোর্ড, DNA-এর দ্বিসূত্রক হেলিক্স মডেল, বিভিন্ন প্রকার অভিযোজনের উদাহরণমূলক চিত্র, এবং ডারউইনের ফিঞ্চ পাখির চিত্র সংযুক্ত করা যেতে পারে।)

বংশগতি ও জৈব অভিব্যক্তির সংজ্ঞা

- বংশগতি: জীবের বৈশিষ্ট্যগুলো এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া।

- জিন: বংশগতির মৌলিক একক, যা একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরির নির্দেশ বহন করে।

- ক্রোমোজোম: কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত জিন বহনকারী সুতোর মতো কাঠামো।

- DNA: জীবের জেনেটিক তথ্য ধারণকারী দ্বি-সূত্রক নিউক্লিক অ্যাসিড।

- RNA: প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশ নেওয়া এক-সূত্রক নিউক্লিক অ্যাসিড।

- জৈব অভিব্যক্তি/বিবর্তন: সময়ের সাথে সাথে জীবের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন এবং নতুন প্রজাতির উদ্ভব।

- প্রাকৃতিক নির্বাচন: পরিবেশের সাথে সবচেয়ে ভালোভাবে অভিযোজিত জীবগুলোর বেঁচে থাকা ও প্রজননের প্রক্রিয়া।

- অভিযোজন: জীবের এমন বৈশিষ্ট্য যা তাকে নির্দিষ্ট পরিবেশে টিকে থাকতে সাহায্য করে।

- জিনগত রোগ: জিনের অস্বাভাবিকতার কারণে সৃষ্ট রোগ।

- জীবাশ্ম: প্রাচীন জীবদেহের সংরক্ষিত অবশেষ।

বংশগতি ও জৈব অভিব্যক্তির উদাহরণ

- বংশগতি: পিতা-মাতার চোখের রঙ বা চুলের রঙ সন্তানের মধ্যে আসা।

- জিনগত রোগ: থ্যালাসেমিয়া, যেখানে ত্রুটিপূর্ণ জিনের কারণে হিমোগ্লোবিনের উৎপাদন ব্যাহত হয়।

- প্রাকৃতিক নির্বাচন: মথদের রঙ পরিবর্তন (শিল্প মেলানিজম) যা পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে তাদের বেঁচে থাকার হার বাড়িয়েছে।

- অভিযোজন: মাছের ফুলকা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের জন্য, বা উটের কুঁজ জল সংরক্ষণের জন্য।

- সমসংস্থ অঙ্গ: মানুষের হাত এবং তিমির ফ্লিপার।

- সমবৃত্তীয় অঙ্গ: পাখির ডানা এবং পতঙ্গের ডানা।

- নিষ্ক্রিয় অঙ্গ: মানুষের অ্যাপেন্ডিক্স।

বংশগতি ও জৈব অভিব্যক্তির পার্থক্য

| বৈশিষ্ট্য | বংশগতি | জৈব অভিব্যক্তি/বিবর্তন |

|---|---|---|

| সংজ্ঞা | বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চালন। | সময়ের সাথে সাথে জীবের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ও নতুন প্রজাতি সৃষ্টি। |

| সময়কাল | স্বল্পমেয়াদী (এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্ম)। | দীর্ঘমেয়াদী (হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ বছর)। |

| ফলাফল | প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা। | নতুন প্রজাতির উদ্ভব এবং পুরানো প্রজাতির পরিবর্তন। |

| চালিকা শক্তি | জিন এবং ক্রোমোজোম। | প্রাকৃতিক নির্বাচন, মিউটেশন, জিন প্রবাহ, জিনগত বিচ্যুতি। |

| উদাহরণ | সন্তানের পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার। | আধুনিক ঘোড়ার পূর্বপুরুষদের থেকে বিবর্তন। |

বংশগতি ও জৈব অভিব্যক্তির গুরুত্ব

- জীবের ধারাবাহিকতা: বংশগতি জীবের বৈশিষ্ট্যগুলো এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে স্থানান্তরিত করে প্রজাতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

- বৈচিত্র্যের সৃষ্টি: মিউটেশন এবং জিনগত পুনর্মিলন নতুন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, যা বিবর্তনের জন্য অপরিহার্য।

- অভিযোজন: বিবর্তন জীবকে পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে, যা তাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য।

- চিকিৎসাবিজ্ঞান: জিনগত রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং প্রতিরোধের জন্য বংশগতি ও জেনেটিক্স জ্ঞান অপরিহার্য।

- কৃষি: উন্নত জাতের ফসল এবং পশুপালন করার জন্য বংশগতির জ্ঞান ব্যবহার করা হয়।

- জীববৈচিত্র্য: বিবর্তন পৃথিবীতে জীবের বিশাল বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে।

বংশগতি ও জৈব অভিব্যক্তির ব্যবহার

- চিকিৎসা: জিন থেরাপি, জিনগত রোগ নির্ণয়, ব্যক্তিগতকৃত ঔষধ।

- কৃষি: উন্নত ফসল ও পশুর জাত তৈরি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি।

- ফরেনসিক: DNA ফিঙ্গারপ্রিন্টিং ব্যবহার করে অপরাধী শনাক্তকরণ।

- সংরক্ষণ জীববিজ্ঞান: বিপন্ন প্রজাতির জিনগত বৈচিত্র্য অধ্যয়ন এবং সংরক্ষণ।

- ফার্মাসিউটিক্যালস: নতুন ঔষধ তৈরি এবং পরীক্ষা।

- বায়োটেকনোলজি: জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ক্লোনিং।

বংশগতি ও জৈব অভিব্যক্তির অনুশীলন

- মেন্ডেলের একসংকর ও দ্বিসংকর জননের চেকার বোর্ড অঙ্কন ও ফলাফল বিশ্লেষণ।

- বিভিন্ন জিনগত রোগের লক্ষণ ও কারণ চিহ্নিতকরণ।

- বিবর্তনের প্রমাণগুলো ব্যাখ্যা করা, যেমন – সমসংস্থ অঙ্গ, জীবাশ্ম।

- ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা।

বংশগতি ও জৈব অভিব্যক্তির পরীক্ষা

- MCQ, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, সৃজনশীল প্রশ্ন, উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার প্রশ্ন।

- চিত্রভিত্তিক প্রশ্ন।

- গাণিতিক সমস্যা (যেমন – জিনোটাইপ ও ফিনোটাইপ অনুপাত নির্ণয়)।

Key Takeaways

- বংশগতি ও বিবর্তন: বংশগতি জীবের বৈশিষ্ট্য এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত করে, আর বিবর্তন সময়ের সাথে সাথে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন প্রজাতি তৈরি করে।

- মেন্ডেলের অবদান: মেন্ডেলের বংশগতির সূত্রগুলো আধুনিক জেনেটিক্সের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

- ডারউইনের তত্ত্ব: প্রাকৃতিক নির্বাচন বিবর্তনের প্রধান চালিকা শক্তি, যেখানে পরিবেশের সাথে যোগ্যতম জীবগুলো টিকে থাকে।

- জিনগত রোগ: থ্যালাসেমিয়া, বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া – এই রোগগুলো জিনের ত্রুটির কারণে হয় এবং বংশানুক্রমিকভাবে সঞ্চারিত হতে পারে।

- বিবর্তনের প্রমাণ: জীবাশ্ম, সমসংস্থ ও সমবৃত্তীয় অঙ্গ, ভ্রূণতত্ত্ব, এবং আণবিক জীববিদ্যা বিবর্তনের পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ প্রদান করে।

- অভিযোজন: জীব পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের অভিযোজন প্রদর্শন করে (গঠনগত, কার্যগত, আচরণগত)।

- মানব বিবর্তন: আধুনিক মানুষ কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে বিবর্তিত হয়েছে, যার প্রমাণ জীবাশ্ম এবং জেনেটিক ডেটা থেকে পাওয়া যায়।

FAQ Section

প্রশ্ন ১: জিনগত কাউন্সেলিং কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর: জিনগত কাউন্সেলিং দম্পতিদের জিনগত রোগের ঝুঁকি, উত্তরাধিকারের ধরন এবং সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করে, যা তাদের সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন ২: প্রাকৃতিক নির্বাচন কীভাবে কাজ করে?

উত্তর: প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায়, পরিবেশের সাথে সবচেয়ে ভালোভাবে অভিযোজিত জীবগুলো বেঁচে থাকার এবং প্রজনন করার বেশি সুযোগ পায়। এর ফলে তাদের অনুকূল বৈশিষ্ট্যগুলো পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয় এবং সময়ের সাথে সাথে প্রজাতির মধ্যে পরিবর্তন আসে।

প্রশ্ন ৩: DNA এবং RNA এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?

উত্তর: DNA সাধারণত দ্বি-সূত্রক এবং ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করা ও থাইমিন ক্ষার ধারণ করে। RNA সাধারণত এক-সূত্রক এবং রাইবোজ শর্করা ও ইউরাসিল ক্ষার ধারণ করে। DNA জেনেটিক তথ্য সংরক্ষণ করে, আর RNA প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশ নেয়।

প্রশ্ন ৪: সমসংস্থ অঙ্গের একটি উদাহরণ দিন।

উত্তর: মানুষের হাত, পাখির ডানা এবং তিমির ফ্লিপার হলো সমসংস্থ অঙ্গের উদাহরণ। এদের অভ্যন্তরীণ অস্থি কাঠামো একই রকম, যা একটি সাধারণ পূর্বপুরুষের ইঙ্গিত দেয়, যদিও তাদের কাজ ভিন্ন।

প্রশ্ন ৫: জীবাশ্ম বিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে কীভাবে কাজ করে?

উত্তর: জীবাশ্ম প্রাচীন জীবদেহের সংরক্ষিত অবশেষ। বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক স্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মগুলো জীবের ধারাবাহিক বিবর্তন এবং সময়ের সাথে সাথে তাদের পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা দেয়। এটি বিলুপ্ত প্রজাতি এবং বর্তমান প্রজাতির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।